광명을 알리는 힘찬 울음

닭은 어둠 속에 떠오르는 광명의 빛을 가장 먼저 알아 힘찬 울음소리로 맞이한다. 닭이 울면 어둠의 권세가 물러나고 광명한 세상이 오므로, 닭은 예로부터 사악한 기운을 물리치는 벽사(辟邪)의 능력을 지녔다고 사람들은 믿었다. 상서로움과 희망의 소식을 전해주는 닭은 그래서 정월 초하루에 온 집안의 재앙을 물리쳐달라고 거는 세화(歲畫)로 많이 그려졌다. 고대 건국신화에도 닭이 등장하는데, 역시 상서로움을 맞이하는 신령한 존재로 나타난다. 『삼국사기』 「신라본기」에 나오는 김알지의 탄생설화가 그것이다.

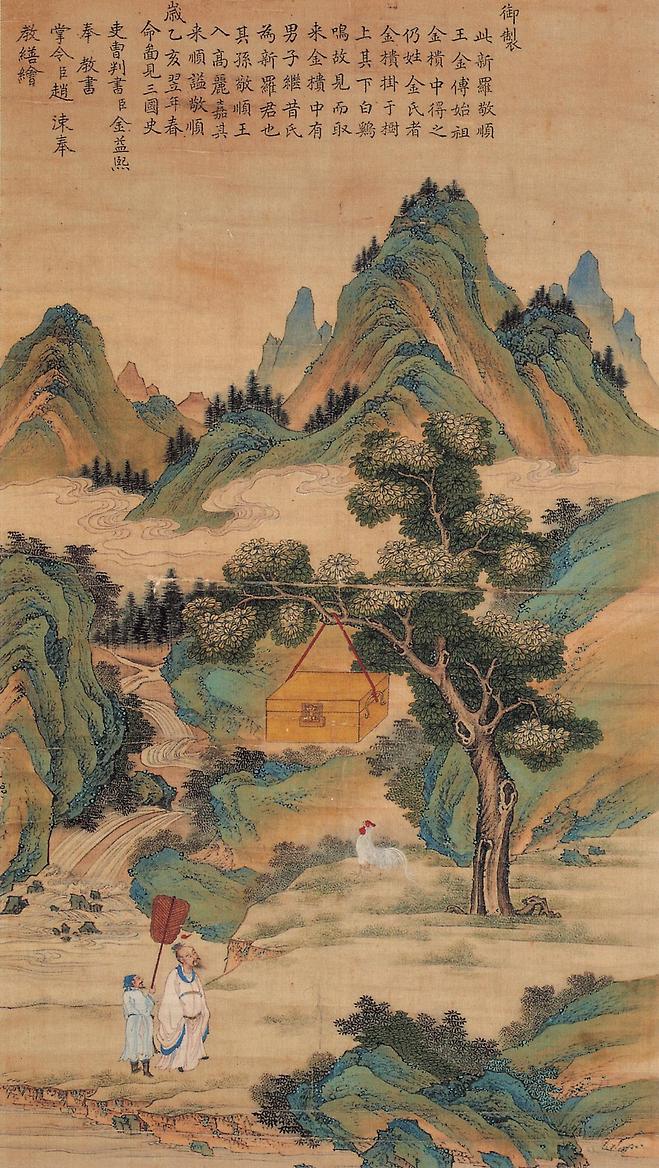

65년 봄 3월, 왕이 밤에 금성 서쪽에 있는 시림(始林)의 나무 사이에서 닭 우는 소리가 나는 것을 들었다. 새벽녘에 호공을 보내 살펴보게 했다. 금빛 나는 작은 궤가 나뭇가지에 걸려 있고, 흰 닭이 그 밑에서 울고 있었다. 호공이 돌아와서 아뢰었다. 왕은 사람을 시켜 그 궤를 가져오게 했다. 열어보니 작은 사내아이가 그 속에 있었다. 자태와 용모가 기이하고 컸다. 왕은 기뻐하며 좌우의 신하에게 말했다. “이 어찌 하늘이 내게 아들을 준 것이 아니겠는가?” 거두어 길렀는데, 자라면서 총명하고 지략이 많았다. 그래서 이름을 알지라 하고, 금궤에서 나왔으므로 성을 김씨로 삼았다. 시림을 고쳐 계림(鷄林)이라 하고, 나라 이름으로 삼았다.

신라를 흔히 계림이라 부른다. 이는 김씨의 시조인 김알지가 하늘에서 내려온 금궤에서 나올 때 그 아래서 흰 닭이 울어 강림을 알린 것을 기념하기 위해서였다. 조속(趙涑)이 그린 「금궤(金櫃)」는 어명에 의해 위 고사를 그림으로 그린 것이다. 나뭇가지에 금궤가 걸려 있고, 그 아래에서 흰 닭이 울고 있다. 화면 아래쪽에는 일산을 들고 그 장면을 바라보는 호공의 모습을 그려놓았다.

그런가 하면 닭은 생활공간에서 늘 함께하는 가금(家禽)이었으므로 닭 그림뿐 아니라 닭에 얽힌 이야기도 적지 않게 남아 있다. 먼저 김득신(金得臣, 1754~1822)의 그림을 보자. 고양이가 병아리 한 마리를 입에 물고 달아난다. 어미 닭은 대경실색 기겁을 해서 꼬꼬댁거리며 고양이를 쫓아간다. 나머지 병아리 네 마리는 혼비백산하여 사방으로 꼬꾸라진다. 주인은 마루에 앉아 발을 짜고 있었다. 난데없는 소동에 놀란 주인은 앞에 세워져 있던 발틀을 밀쳐버리고, 버선발로 마당으로 내달으며 담뱃대를 휘두른다. 그 서슬에 머리에 썼던 탕건은 땅 위로 떨어졌다. 안쪽에 있던 아내도 맨발로 달려나온다. 고양이란 녀석은 병아리를 입에 꽉 문 채로 주인 쪽을 돌아보며 정신없이 달아난다. 한갓진 대낮에 때 아닌 소동이 벌어졌던 것이다. 아주 생동감 넘치는 장면을 포착했다.

사람보다 나은 닭의 의리

고양이나 족제비가 닭을 물어간 이야기는 옛글 속에 수도 없이 나온다. 이 글에서는 닭과 관련된 재미난 글 몇 편을 소개해본다. 먼저 볼 이야기는 김정국(金正國, 1485~1541)의 『사재척언(思齋摭言)』에 실려 있는 의계(義鷄) 이야기다.

형님인 김안국(金安國)이 이호(梨湖)에 살 때 어미 닭 몇 마리를 길렀다. 한 마리가 열대여섯 마리의 병아리를 깠다. 솜털이 겨우 말라 깃털이 나지도 않았는데, 어미 닭이 갑자기 고양이란 놈에게 채여가 죽고 말았다. 병아리들이 흩어져 내달리며 슬피 울었다. 저녁때가 되자 우는 소리가 더욱 슬펐다. 모두 고개를 떨구고 눈을 감아 숨이 끊어질 듯하였다. 땅에 엎어져 죽어가는 놈도 있었다. 암탉 한 마리가 밖에서 날개를 퍼덕이며 오더니 둘러보며 병아리들을 불렀다. 마치 측은해하는 듯한 모습이었다. 서둘러 앞으로 나아가더니 날개를 들어 이를 감싸주었다. 병아리 중에 조금이라도 스스로 걸을 수 있는 것은 부르는 소리를 듣고 다투어 품안으로 들어갔다. 거의 숨이 끊어져 움직일 수 없는 것들은 사람을 시켜 가져다가 안겨주거나 횃대 위에 올려주었다. 이튿날 횃대를 내려설 때는 모두 소생해 있었다. 뜰에 낟알을 뿌려주자 모두 날갯짓을 하면서 뛰어와 먹이를 쪼았다. 이로부터 날마다 감싸 안아 기르기를 꼭 같이 했다. 마침내 장성하여 한 마리 병아리도 잃지 않았다. 형님이 몹시 기이하게 여겨 의계(義鷄)라 이름짓고, 지켜 기르며 잡아먹지 못하게 했다. 오랜 뒤 어느 날 밤에 족제비인지 고양이인지가 낚아채서 달아났다. 사람을 시켜 쫓아가 찾아서 묻어주려 했으나 결국 찾지 못했다고 한다. 미물의 성품이 비록 편벽되지만 또한 통하는 곳도 있다. 사람은 만물의 영장이라 하면서도 미물에게 부끄러운 점이 참 많다. 공자께서 사람이 새만도 못하다는 탄식을 한 것이 마땅하다 하겠다.

고양이에게 물려간 어미 닭을 대신해서 새끼를 끝까지 길러준 암탉의 이야기다. 의계에 대한 이야기는 이밖에도 참 많다. 닭들의 행동은 가정 안에서 일상적으로 관찰할 수 있었으므로 그 묘사도 아주 자세하다. 임상덕(林象德, 1683~1719)의 「잡설(雜說)」이란 글에도 흥미로운 닭 이야기가 나온다.

집에서 예전부터 닭을 길렀다. 매년 여름과 가을 사이가 되면 병아리를 까서 떼 지어 무리를 이루곤 했다. 어떤 사람이 늙은 장닭을 보내왔는데 체구가 우람하고 특히 싸움을 아주 잘했다. 대개 제 힘을 믿는 데다 나이도 많아서 새끼 닭들이 버릇없이 구는 것을 보면 무리를 몰아내고 먹을 것을 빼앗으므로 뭇 닭이 괴로움을 견딜 수 없었다.

어느 날이었다. 장닭이 밭에서 먹잇감을 사냥하고 몹시 뻐기며 오다가 뭇 닭을 보더니 기뻐하며 먼저 하던 대로 호령하려 했다. 뭇 닭이 갑자기 줄지어 서더니, 끄트머리에 있던 놈이 뛰쳐나와 맞서 싸웠다. 장닭이 대수롭지 않게 그 정수리를 차자 곧 달아났다. 그러자 그다음 끝에 있던 놈이 잇달아 나왔다. 두세 번 싸우고는 역시 달아났다. 달아나면 또 그다음 끝에 있던 놈이 나왔다. 앞선 놈이 나가면 뒤에 있던 놈은 들어왔다. 장닭은 성이 나서 더욱 힘을 내어 때렸다. 새끼 닭들이 더욱 차례로 나아가며 싸우니 나중에는 그 줄조차 없어져버렸다. 모두 한 번씩 싸웠는데 싸움은 이미 30~40차례나 되었다. 이때 제일 먼저 졌던 놈이 또 나왔다. 장닭은 더욱 화가 났다. 하지만 힘이 빠진지라 후려치는 기술이 점점 처음만 못했다. 뭇 닭은 장닭이 견디지 못할 줄 헤아리고 마침내 무리지어 함께 달려들어 좌우에서 공격했다. 장닭은 형세가 대적할 수 없게 되자 날개를 끌면서 마당 북쪽을 돌며 달아났다. 닭들은 승세를 타서 다투어 추격하여 담 사이에 몰아넣고 마구 차서 죽여버렸다.

아아! 저 닭들은 불러 모아 이 일을 모의한 것이 아니다. 다만 자신들을 능멸하고 횡포하게 구는 것을 분하게 여기다가 자신의 힘이 약한 것을 살펴 무리의 힘을 모아 군색하게 할 생각으로 차례로 쉬면서 공격하여 마침내 흉악한 강적을 죽여 치욕을 씻을 수 있었다. 이 얼마나 지혜로운가. 전국시대에 여섯 나라가 천하의 7분의 6이나 되는 무리를 가지고도 진나라 사람의 깃발이나 꽹과리 북을 바라만 봐도 벌벌 떨며 스스로 그 목을 매고 서로 기어가서 항복을 청하였다. 이 닭들의 지혜만도 못했던 것이다. 비록 그러나 또한 힘에 기대 강한 것만 믿고서 무리에게 불의한 일을 행하는 자는 패하지 않음이 드물었다. 항우와 여포 같은 자가 바로 그렇다.

닭들이 나중에 온 힘센 장닭의 폭압에 견디다 못해 일제히 궐기하여 장닭을 내몰아 죽인 이야기다. 실제로 그가 눈으로 관찰한 일이다. 닭들의 집단행동에 대해서는 다른 글에도 재미있는 예가 있다. 김약련(金若鍊, 1730~1802)의 「열계전(烈鷄傳)」이 그것이다. 그의 문집인 『두암집(斗庵集)』에 실려 있다.

문소(聞韶) 사람이 닭을 길렀다. 암탉 세 마리가 수탉 한 마리를 따랐다. 그런데 이웃 닭이 그 수컷과 싸워 이를 죽였다. 암탉 두 마리는 이웃 수탉을 따랐으나, 암탉 한 마리만은 이웃 닭을 보면 반드시 피했다. 이에 앞서 암탉은 이미 알 열 개를 낳았는데, 수탉이 죽은 뒤 다시 알 두 개를 낳았다. 이를 품어 기한이 되자 알 열두 개를 모두 병아리로 깠다. 이때가 1779년 정월이었다. 암탉은 그 새끼를 부지런히 먹였다. 꼭 부엌과 변소에서 먹을 것을 구했다. 변소에서는 파리 같은 벌레가 나오고, 부엌에서는 남은 낟알이 있기 때문이었다. 두 달이 못 돼서 병아리는 자라 혼자서도 먹을 수 있게 되었다. 암탉은 그래도 새끼 곁을 떠나지 않았고, 다시 알을 낳지도 않았다.

주인이 시장에다 새끼 한 마리를 팔아다가 소금을 사서 장을 담갔다. 소금이 적어 장맛이 싱거웠으므로 주인은 다시 새끼 두 마리를 팔아 소금을 더 넣으려고 했다. 그런데 장독이 갑자기 저절로 깨져버렸다. 암탉은 새끼들을 이끌고 가서 이를 먹었다. 5월이 되자 새끼들은 크기가 거의 묵은 닭처럼 되었다.

어느 날 저녁 암탉은 그 새끼와 함께 모두 지붕 위로 올라가 이웃의 횃대를 바라보더니 날아서 그리로 갔다. 새끼 열한 마리도 모두 뒤쫓았다. 날아서 곧장 이웃집 횃대로 올라가더니, 암탉은 이웃 닭의 목을 물고 내려왔다. 새끼 열한 마리가 다투어 내려치고 마구 쪼았다. 이웃 닭은 횃대 아래로 떨어져 이리저리 싸우다가 문밖까지 이르렀다. 이웃집 주인이 말리려 하자, 곁에 있던 사람이 말했다. “암탉이 수탉과 싸우는 것은 보통일이 아닙니다. 말리지 말고 잠깐 살펴봅시다.” 조금 있자 이웃 닭은 죽고 말았다. 암탉은 제 집으로 돌아와 문에 이르러 죽었다. 새끼 열한 마리도 제 어미가 죽는 것을 보더니, 모두 다투어 문지방에 몸을 던져 죽었다.

아아! 이상도 하다. 대저 닭은 무리지어 살면서 정한 배필이 없다. 수탉이 힘이 있으면 암탉은 문득 이를 좇는다. 그러다 수탉이 죽으면 다시 다른 놈을 따른다. 그런데 지금 이 암탉은 능히 그 수탉을 위해서 복수하였다. 새끼 열한 마리도 그 어미를 따라 아비의 원수를 갚았고, 어미가 죽자 그 어미를 따라서 죽었다. 새는 말을 해서 그 새끼를 가르칠 수 있는 것이 아니다. 그 새끼가 능히 어미의 뜻을 알아 어미의 매운 뜻을 배웠으니, 어찌 그 어미의 매운 뜻이 능히 서로 감동되어 저절로 여기에 이른 것이 아니겠는가?

아아! 슬프도다. 사람이 능히 그 뜻을 알지 못하고, 새끼 한 마리로 하여금 그 원수 갚는 것을 보지 못하고 죽게 하였구나. 닭의 태생은 천지의 정렬(貞烈)한 기운을 모은 것인 까닭에 몸은 비록 새이나 사람도 능히 하기 어려운 일을 했다. 만약 이 기운을 사람에게 모이게 하여 열세 사람의 모자로 태어나게 한다면, 장차 한 사람 한 사람이 열부(烈婦)와 효자, 충신과 의사가 될 것이다. 사람에게 모이지 아니하고 닭에게 모였으니 참 애석하다. 만약 이를 듣는 사람으로 하여금 구슬피 마음에 경계하여, 닭도 능히 이와 같이 하는데 어찌 사람이 되어 새만도 못할 수 있단 말인가 하고 여긴다면, 반드시 스스로 반성하여 힘쓰는 자가 있을 것이다. 문소 사람들이 이를 관가에 알렸다. 장차 그 마을에 표하여 ‘열계촌(烈鷄村)’으로 한다고 한다. 내가 듣고 탄식하며, 이를 위해 전을 지었다.

죽은 지아비를 위해 절개를 지켜, 그 새끼들과 합력하여 원수를 갚고 죽은 열계(烈鷄)의 감동적인 이야기를 상세히 적었다. 모두 생활 속에서 관찰한 닭의 기이한 이야기를 적고, 인간의 행동과 비교하여 교훈적 의미를 이끌어내는 공통점이 있다.

닭을 기르는 이유

하달홍(河達弘)은 「축계설(畜鷄說)」을 지어 닭을 기르는 변을 이렇게 설명했다.

닭은 기를 만한가? 그렇다. 옛사람은 닭이 오덕(五德)을 갖추고 있다고 말했다. 머리에 관을 썼으니 문(文)이다. 발에 며느리발톱이 있으니 무(武)다. 적을 보면 싸우니 용(勇)이다. 먹을 것을 보면 서로 부르니 인(仁)이다. 어김없이 때를 맞춰 우니 신(信)이다. 닭은 기를 수 없는가? 그렇다. 대개 닭은 다섯 가지 해로움이 있다. 울타리에 구멍을 낸다. 훔쳐서 쪼아 먹는다. 이웃을 귀찮게 한다. 벌레를 쪼느라 어지럽힌다. 중풍을 북돋워 마비시킨다. 앞쪽으로 말하면 닭에게는 다섯 가지 덕이 있고, 뒤쪽으로 말하면 닭에게는 다섯 가지 해가 있다. 이로써 말할진대, 길러야 좋을지 말아야 좋을지 내가 능히 알 수 없다. 하지만 다섯 가지 덕 말고도 기를 만한 이유가 두 가지 더 있다. 내가 산속 집에 살며 일이 없어 어미 닭 두 마리를 길렀다. 알을 품는 것에서 함양하는 이치를 깨닫고, 부리로 쪼고 알을 안는 데서 변화를 관찰하면서 뜻을 깃들이는 방편으로 삼는다.

닭은 멋진 벼슬을 지녔기에 문채롭고, 날카로운 발톱이 있어 무덕(武德)을 갖추었다. 문무를 겸전한 셈인데, 여기에 적 앞에서 물러서지 않는 용기와 나눠 먹을 줄 아는 어짊, 새벽이면 시간을 알려주는 신의, 이렇게 다섯 가지 미덕을 갖추었다고 칭찬했다. 반대로 울타리에 구멍을 내서 번거롭게 하거나, 낟알을 훔쳐 먹어 양식을 축내는 일, 그리고 자꾸 이웃집 밭에 들어가 신경 쓰이게 하고, 벌레를 찾겠다고 땅을 파헤쳐 지저분하게 만드는 일은 성가시다. 더욱이 닭은 중풍 기운을 더해주어 잘못하면 몸을 굳게 만든다. 하지만 그는 닭이 알을 낳고 이를 품는 것을 보면서, 군자가 학문의 길에서 함양하고 온축하는 과정을 음미하고, 알을 까고 나올 때 함께 이를 쪼아주어 품에 안는 것을 보면서, 어느 순간 다른 단계로 비약하는 변화를 생각하여, 닭에게서 두 가지 미덕을 더 찾았다고 했다. 기를 만하다는 쪽에 손을 들어준 셈이다.

『동문선』에는 이첨(李詹, 1345~1405)의 「응계설(鷹鷄說)」이란 글이 실려 있다. 고려 때 응방(鷹坊)에서 매 기르는 관리가 늘 닭을 매의 먹이로 주었다. 매가 닭의 한쪽 날개를 다 먹어치워 거의 죽게 된 것을 부대 자루 속에 넣어두었는데, 아침이 되자 닭이 홰를 쳤다. 이 이야기를 들은 충목왕은 측은한 마음이 들어, 마침내 응방을 폐지했다. 닭은 죽어가면서도 아침을 알리려고 자루 속에서 울었던 것이다. 닭이 아침에 우는 것이야 천성이긴 해도, 그 신의로움이 왕의 마음을 움직여 응방을 폐지하게 하는 데 이르렀던 것이다.

닭 그림 속에 담긴 뜻

옛 그림에는 닭이 등장하는 경우가 많다. 닭이 상서로운 소식을 가져온다고 해서 세화로 많이 그려졌던 까닭이다. 닭 그림에는 서로 다른 의미가 많이 담겨 있다. 그림을 직접 보면서 감상해보자.

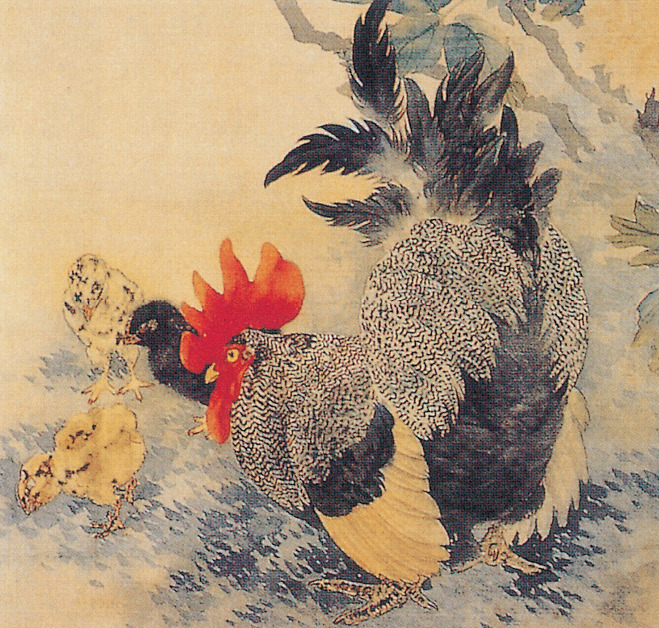

우리나라에서 닭 그림을 가장 잘 그리고 즐겨 그린 화가는 변상벽(卞相璧, 1730~?)이다. 「자웅화명(雌雄和鳴)」과 「자웅장추(雌雄將雛)」에는 암탉과 수탉이 병아리를 돌보는 모습을 그렸다. 첫 번째 그림의 암탉 위에는 “새벽을 알리는 것은 타고난 성품. 게다가 오덕을 두루 갖췄네. 한 마리 암컷과 한 마리 수컷, 꼬꼬댁 화답하며 울음을 우네(司晨性也, 且滿五德. 一雌一雄, 和鳴喈喈)”라고 써놓았다. 두 번째 그림에는 수탉으로 백모오골계(白毛烏骨鷄)를 그려놓았다. 그의 닭 그림은 고양이 그림과 함께 당대에 널리 회자되었다. 다산 정약용(丁若鏞, 1762~1836)은 그가 그린 닭 그림을 보고 장편의 시를 남겼다. 제목은 「제변상벽모계영자도(題卞相璧母鷄領子圖)」다.

변상벽은 변고양이로 불렸으니

卞以卞猫稱

고양이 그림으로 이름 떨쳤지.

畫猫名四達

이제 다시 닭 병아리 그림 그리자

今復繪鷄雛

한 마리 한 마리가 붓끝에서 살아나네.

箇箇毫毛活

어미 닭은 까닭 없이 잔뜩 성이 나

母鷄無故怒

낯빛이 파르르 사나운 모습.

顔色猛峭巀

목털은 고슴도치처럼 곤두서 있어

頸毛逆如蝟

건드리면 있는 대로 성낼 듯해라.

觸者遭嗔喝

더러운 땅 방앗간 가리지 않고

煩壤與碓廊

언제나 밭 갈듯이 땅 파헤치지.

爬地恒如墢

낟알을 얻고서도 짐짓 쪼는 척

得粒佯啄之

괴로이 굶주림을 견디어낸다.

苦心忍飢渴

아무것도 안 뵈는데 두리번대니

瞿瞿視無形

숲 끝에 소리개 지나가누나.

鴟影度林末

아아! 자애로운 그 성품이야

嗟哉慈愛性

하늘이 준 것이니 뉘 빼앗으랴.

天賦誰能拔

병아리 떼 어미 둘레 따라가는데

群雛繞母行

황갈색 여린 깃이 탐스럽구나.

茸茸嫩黃褐

말랑말랑 부리는 갓 여물었고

蠟嘴軟初凝

붉은 벼슬 바른 듯이 연하기만 해.

朱冠淡如抹

두 녀석이 쫓아가고 쫓겨가는데

二雛方追犇

허둥지둥 어이 그리 서두르는고.

急急何佻撻

앞선 놈은 부리를 바싹 낮췄고

前者咮有垂

뒤엣놈은 빼앗으려 하는 참일세.

後者意欲奪

두 놈은 한 마리 지렁일 다퉈

二雛爭一蚓

같이 물고 둘이 서로 놓지를 않네.

雙銜兩不脫

한 녀석은 제 어미 등에 올라타

一雛乘母背

가려운 곳 스스로 긁고 있구나.

癢處方自撥

한 녀석 홀로 오지 않으니

一雛獨不至

채소 싹을 혼자서 따먹고 있다.

菜苗方自捋

모습마다 섬세함이 진짜 같아서

形形細逼眞

넘실대는 기운을 막을 길 없네.

滔滔氣莫遏

듣자니 그림을 처음 그릴 때

傳聞新繪時

수탉들이 잘못 알고 난리 났다지.

雄鷄誤喧聒

또한 고양이를 그린 그림도

亦其烏圓圖

쥐 떼를 겁먹게 하였으리라.

可以群鼠愒

빼어난 재주가 이에 이르니

絕藝乃至斯

손으로 매만지며 놓지 못하네.

摩挲意未割

엉터리 화가가 산수 그리면

麤師畫山水

손놀림만 어지럽게 거창하다오.

狼藉手勢闊

어미 닭이 병아리 떼를 몰고 먹이를 찾아 먹이며, 솔개의 위협으로부터 보호하면서 사랑을 쏟아붓는 모습과 병아리들의 천진난만한 모습을 마치 그림을 펼쳐놓고 보듯 섬세하게 포착한 아름다운 작품이다.

이제 닭 그림에 담긴 여러 가지 숨은 뜻을 살펴보자. 먼저 작가미상의 「모계영자도(母鷄令子圖)」다. 화면을 보면 어미 닭이 병아리 일곱 마리를 거느리고 입에 벌레를 물어 먹이고 있다. 괴석이 있고 모란꽃과 원추리 꽃을 같이 그렸다. 무슨 뜻일까? 모란은 부귀(富貴)를 뜻한다. 원추리는 한자 이름이 훤초(萱草)인데, 먹으면 근심을 잊게 한다 해서 망우초(忘憂草)라고 한다. 또 부인이 임신했을 때 이 꽃을 몸에 지니면 아들을 낳는다 하여 의남초(宜男草)로도 불린다. 그림 속의 원추리는 근심 걱정 없이 자손들 잘되라는 뜻이다. 바위 역시 오래 살라는 축수(祝壽)의 의미를 담고 있다. 병아리가 일곱 마리인 것으로 보아 자식이 일곱이었던 모양이다. 그림은 일곱 자식이 부모의 보살핌 아래 부귀하고 근심 없이 편안하게 오래 살기를 축원하는 내용이다.

또 다른 것으로 김은호의 그림에는 암탉과 수탉 사이에 병아리 세 마리를 그리고, 위에는 석류, 아래에는 국화를 그려놓았다. 석류는 씨가 많아서 다자(多子)를, 국화는 장수를 뜻한다. 『태평광기(太平廣記)』를 보면 형주(荊州)에 있는 연못 둘레에 국화가 많았는데, 그곳 사람들이 연못물을 마시고 백 살 넘게 장수했다는 이야기가 나온다. 이후 국화는 장수화(長壽花)라고 불렸다.

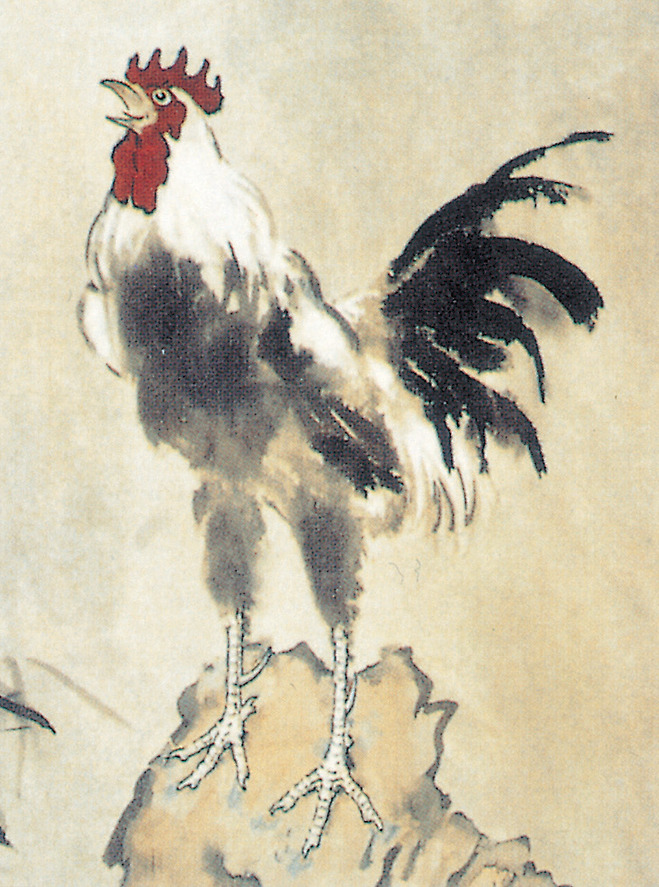

수탉을 한자로는 공계(公鷄)라 한다. 수탉이 울면 공명(公鳴)이 된다. 이것은 공명(功名)과 발음이 똑같다. 그래서 수탉이 부귀를 상징하는 모란꽃 아래서 목을 빼어 울면 공명부귀도(功名富貴圖)가 된다. 하지만 수탉이 바위 위에 올라가서 울면 의미가 달라진다. 이것은 실상대길도(室上大吉圖)라 한다. 집을 나타내는 실(室)과 바위, 즉 석(石)은 중국 음이 서로 같다. 석상(石上)이 실상(室上)이 되는 까닭이다. 수탉의 계(鷄)와 길하다는 길(吉)도 중국 음이 똑같다. 그래서 장닭(大鷄)은 대길(大吉)과 뜻이 통한다. 「풍우계명(風雨鷄鳴)」에서는 장닭 한 마리가 바위 위에 올라가 큰 소리로 홰를 치고 있다. 실상대길도(室上大吉圖)다. 집안에 길한 일이 많이 생기기를 바란다는 뜻을 담았다. 또 다른 그림으로 「대길대리도(大吉大利圖)」가 있다. 대길은 대계(大鷄)와 같은 음에서 나온 것이고, 닭의 머리 위쪽에 있는 열매는 여지(荔枝)라는 열대 과일이다. 여(荔)는 중국 음으로 이(利)와 같은 소리가 난다. 그러니 이것은 새해를 맞아 크게 길하고 이로운 일만 가득하시라는 세화다.

「어미 닭과 병아리」는 검은 배경 속에 암탉 한 마리가 병아리 다섯 마리를 보살피고 있다. 이것은 따로 「교오자도(敎五子圖)」라 한다. 오대(五代) 시기 풍도(馮道)가 두연산(竇燕山)이 다섯 아들을 훌륭히 키운 것에 대해 축하하는 시를 써준 일이 있다. 이로 말미암아 후대에 어린이 학습서인 『삼자경(三字經)』에, “두연산이 좋은 방법 있어, 다섯 아들 가르쳐 모두 이름 날렸네(竇燕山, 有義方, 敎五子, 名俱揚)”라는 구절이 오르게 되었다. 닭은 문(文) · 무(武) · 인(仁) · 용(勇) · 신(信)의 다섯 가지 덕을 갖춘 새인 데다, 닭의 벼슬을 말하는 계관(鷄冠)의 관(冠)이 벼슬 관(官)자와 음이 같아, 다섯 마리 병아리는 오자등과(五子登科), 또는 오자고승(五子高陞)의 의미를 지니게 되었다. 모두 높은 벼슬에 올라 귀하게 되라는 축원이 담긴 셈이다. 또 닭은 하루 종일 꼬꼬댁거리며 수선스러운데, 우짖는다는 의미의 규(叫)자 발음이 가르칠 교(敎)자와 꼭 같아서, ‘교오자(敎五子)’의 의미를 담게 되었다. 「교자도(敎子圖)」라는 그림이 나오게 된 배경이다.

닭 그림 속에 자주 등장하는 꽃은 맨드라미다. 이 꽃의 한자 이름은 계관화(鷄冠花), 즉 닭벼슬꽃이다. 꽃 모양이 수탉의 벼슬처럼 생겼기에 붙여졌다. 이 맨드라미와 수탉이 어우러진 그림은 관상가관도(官上加官圖)다. 말 그대로 닭 벼슬 위에 닭벼슬꽃을 얹은 셈이기에 하는 말이다. 벼슬길에서 잇달아 승진할 것을 축원하는 뜻이 담겨 있다. 여기 시린 「가관도(加官圖)」와 「닭과 맨드라미」 그림을 보면 모두 수탉의 머리 위쪽에 맨드라미꽃을 얹어놓았다. 괴석은 마찬가지로 오래 살라는 축수의 뜻이다.

싸움닭의 투지

싸움닭도 이따금씩 등장하는 소재다. 수탉 두 마리가 서로 싸우는 투계도(鬪鷄圖)는 따로 영웅투지도(英雄鬪志圖)라고 부른다. 수탉(雄鷄)의 웅(雄)이 영웅(英雄)의 웅(雄)과 같은 글자다. 날카로운 발톱으로 죽을 때까지 물러서지 않고 싸우는 싸움닭의 용기를 영웅의 굽힐 줄 모르는 투지로 읽은 것이다. 「대계도(對鷄圖)」와 「투계도」 모두 여기에 해당된다.

다음은 이익(李瀷, 1681~1763)이 투계도 그림을 보고 지은 「투계도(鬪鷄圖)」라는 시다.

닭의 성질 본시 시샘 많은데

鷄性本好妬

하물며 싸우라고 부추김에랴.

況又激之鬪

바야흐로 노기가 등등하더니

方將怒洸洸

살기가 머리끝서 솟구치누나.

殺氣撑身首

사람들은 박수치며 구경하는데

人皆拍手看

기쁜 빛이 눈썹 가에 깃들어 있네.

喜色眉際透

다만 염려 겁먹고 달아남이니

但恐或解散

설령 죽는데도 거둘 맘 없네.

縱死不思捄

무슨 짓을 한데도 따지지 않고

不問爾何由

한번 꼬꾸라뜨림 보길 바라네.

祈見一顚仆

기르는 짐승이라 어리석지만

畜物自愚蠢

사람 뜻도 무척이나 비루하구나.

人意亦太陋

싸움 몰아 놀잇거리 제공하고는

驅嗾供玩戲

잘 싸우고 못 싸움을 헤아린다네.

較量憨與否

진실로 서로 아껴 기대려 들면

苟令相憐依

속된 마음 미워하며 나쁘게 보지.

俗情視作醜

어진 이는 닭과 병아리 보면

仁者觀鷄雛

정이천(程伊川)의 가르침을 새겨야 하리.

奉訓伊川叟

투계 놀이판의 광경을 묘사하면서, 서로 싸우고 죽이는 것을 놀이 삼아 어리석은 미물을 희생시키는 사람들의 행동을 나무랐다. 닭싸움과 관련된 글이 적지 않지만 여기서 일일이 다 소개하지는 못한다. 마지막 구절은 정이천이 일찍이 닭의 행동을 하나하나 관찰하여 새끼를 사랑하는 어미 닭의 의로운 행동에 대해 말한 적이 있어 한 이야기다.

닭 그림 하나에도 여러 가지 상징과 코드가 숨겨져 있다. 새 한 마리에도 축복과 교훈을 담아 생활 속에서 그 의미를 새기고자 했던 옛사람들의 마음자리를 들여다볼 수 있다.

'Living daily > 좋 은 글 , 시' 카테고리의 다른 글

| 버리고 떠나기에서... 법정스님 (0) | 2017.10.01 |

|---|---|

| ? 여자들은 모르리 ? (0) | 2017.09.30 |

| Before I Go - Yanni (0) | 2016.12.19 |

| 빈 잔 (0) | 2016.12.18 |

| [윤진영] 연탄재 함부로 발로 차지 마라 (0) | 2016.10.03 |